Con Paper Beast sono riuscito di nuovo a sperimentare il sogno. Prigioniero della mia prigione di carne, di notte non riesco a raggiungere il mondo onirico. Nemmeno la sua versione da discount, quella che apre le porte quando chiudi gli occhi dopo aver sprecato una giornata davanti a qualche giochino. Per l’Avvocato è una seconda pelle, facile come respirare. Spossante, ma automatico. Lui è Peter Pan, io sono Robin Williams in Hook. Ho dimenticato come si vola. Come si sogna. Ecco, Paper Beast – e in generale la Realtà Virtuale – per me sono questo, una protesi che mi permette di protendermi verso un sogno, per quanto sia il sogno di qualcun altro. Senza visore, sono solo un uomo. Quando indosso quello, posso avvicinarmi a capire l’onirico.

I videogiochi per me sono uno spazio sicuro. Forse è anche per questo che li vivo in modo intimo, come una preghiera, un anacronismo folle nell’era di Twitch che voglio tenere per me. I videogiochi sono come le mie mutande, e le mutande non si prestano, le mutande sono tue. Anche l’incubo più terribile, quello che inganna la mente in modo da diventare reale quanto il reale, per me è comunque uno spazio sicuro. È dall’altra parte dello schermo, ad un certo livello sono sempre cosciente di questo. È l’equivalente di un sogno lucido, so che non è reale (anche se arrivo a percepirlo come tale), anche quando non sono in controllo ne ho la coscienza. Un sogno ludico.

Paper Beast non è stato uno spazio sicuro.

Non è un gioco horror, Paper Beast. Né vuole esserlo. Eppure quei primi minuti dopo l’avvio ed il collasso dell’esperienza, non sono un ricordo felice. Sono in un deserto davanti ad una creatura di carta, che sembra più una creatura di ossa. Ed ho una paura fottuta di interagirci. Perché questa volta no, non sono cosciente che sia tutto finto, o se lo sono me lo sono dimenticato. So che sono li, e che c’è anche lui, e non so cosa potrebbe succedermi. Succedere a me, non ad un alter ego digitale a caso, un Doom Marine spermacolare o qualche altro Superman del videoludo. A me, a me Pietro Iacullo.

È letteralmente quello che succede in un sogno, Paper Beast mi sta permettendo di viverlo. Non mi succedeva da anni. Ho passato in pratica gli ultimi 365 giorni ad invidiare chiunque riuscisse ad entrare nella dimensione onirica con questa facilità, addirittura viverla come un peso. Ci ho fatto un podcast. E poi un altro. Mi sono convinto che, alla fine, il senso dei videogiochi dovrebbe essere questo: sogni per chi non può sognare.

Grazie, Éric Chahi.

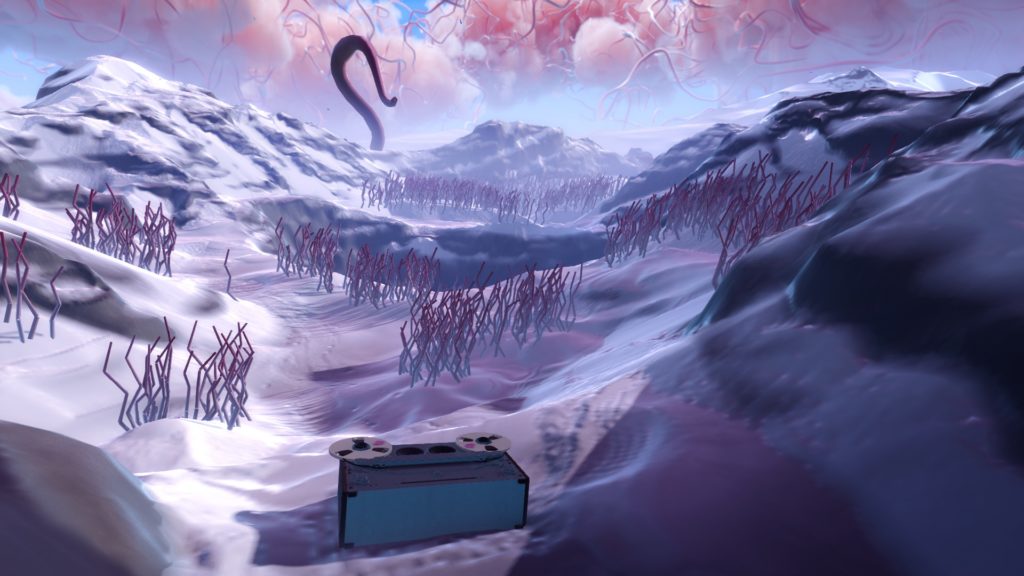

Il sogno di Paper Beast è un sogno di quelli muti. Non afono, il sonoro c’è e costruisce la percezione di quel mondo reale a patto di credere che lo sia. Però racconta quello che c’è da raccontare senza linee di dialogo, bisogna capire da soli come andare avanti nell’esperienza di capitolo in capitolo. E la divisione in capitoli è quasi postuma, ce ne si accorge solo se tra una pausa e l’altra si chiude il gioco. Niente di quello che abbia letto, giocato o ascoltato nell’ultimo anno è rimasto così vivido. Non è un approccio inedito, chiaro: Ueda lo fa da tempi non sospetti e l’idea l’ha presa da Chahi stesso, da quell’Another World con cui condivido l’anno di nascita. Però fanculo, in Realtà Virtuale – costruito per la Realtà Virtuale – l‘effetto è diverso, la stessa differenza tra il vivere e il sopravvivere. Tra il sognare e ascoltare il sogno di qualcun altro la mattina dopo su Spotify, in differita come una partita di calcio che ti sei perso.

Ci sei tu, in quella grotta. Sei tu che devi capire come uscirne, come faresti in una situazione normale. Sei tu che devi capire la logica dietro quei, ehm, cosi, che da una parte aspirano e dall’altra sputano. Ed è faticoso, è spossante, sovraccarica il cervello. Esattamente quello che succede di notte quando sei sotto le coperte, solo che a me non succede. Non me lo ricordo. Paper Beast invece, cazzo sì che me lo ricordo, è un sogno che la mattina dopo posso raccontare. È un messaggio vocale che sento il bisogno di mandare all’Avvocato appena mi stacco dal visore.