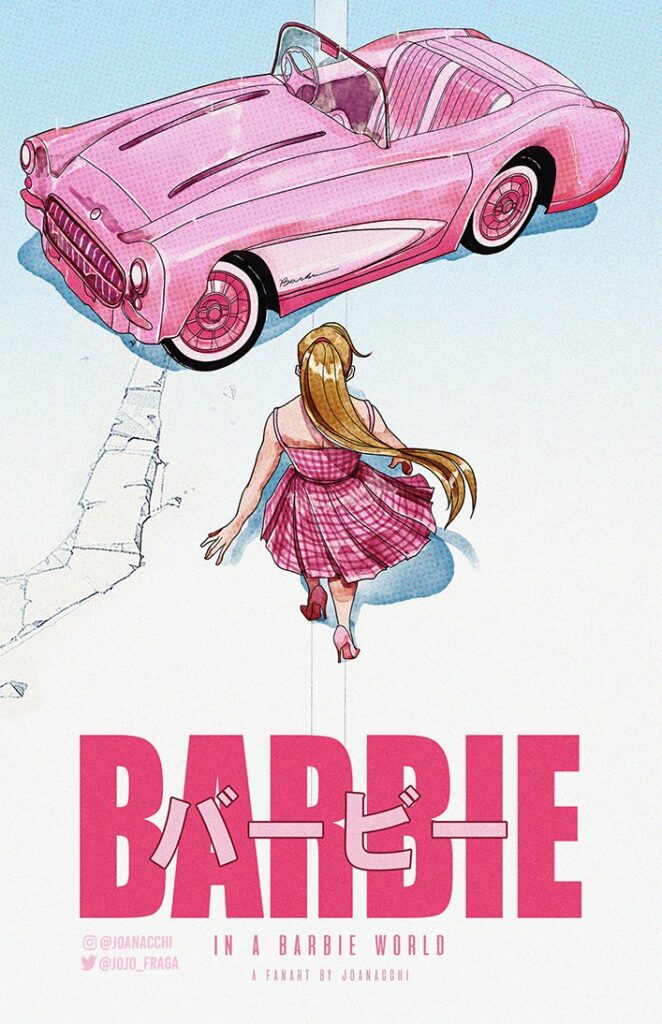

È passata ormai una decina di giorni dall’uscita mondiale di Barbie nelle sale, e il successo della pellicola pare ormai incontrovertibile. La Barbie di Margot Robbie sembra frecciare, a bordo della sua immancabile Corvette C1, verso la pole position degli incassi cinematografici dell’anno. Solo che non è la Barbie di Margot Robbie, e in una certa misura non è neanche la Barbie di Greta Gerwig, regista e sceneggiatrice (nell’ultimo ruolo coadiuvata dal compagno Noah Baumbach) del blockbuster targato Mattel.

A lottare a denti stretti per il successo, infatti, questa volta troviamo l’iconica bambola in una veste nuova: sempre in rosa, ovviamente, ma agghindata di una consapevolezza sociale che, dobbiamo dire, ben le sta addosso, e che divinamente sa portare.

Tutto in linea con il ruolo di promotrice dell’empowerment femminile che la accompagna e che ha reso la bambola un’icona e un manifesto del femminismo liberale fin dal 1959, quando ancora nemmeno si potevano immaginare le critiche che le sarebbero piovute addosso poi, con la presa di coscienza del pericolo della standardizzazione dei canoni estetici, della rappresentazione acritica dell’anoressia e dell’essere un prodotto del consumismo capitalista.

Ma chi è, in fin dei conti, questa “nuova” eroina dalla classe liberale, dalla chioma bionda, dal piede incurvato in modalità eterna Cinderella e dal vestiario color gomma da masticare? E’ veramente solo l’ennesima interpretazione straordinaria di un’attrice pazzesca, o l’ennesima pubblicità di un colosso del mercato dei giocattoli, o ancora l’ennesima sfuriata turbofemminista di una donna che sta dietro la cinepresa? Forse è ognuna di queste cose, ma mai soltanto una di esse.

Una Barbie per tutte le donne di tutte le età, ma anche per tutti gli uomini che sono loro a fianco nella lotta di genere. Un po’ meno dei maschilisti che le danno contro, forse…

Maschilisti che si sono spesi, nella critica al film, spesso valicando quel confine che, perdonatemi il wokismo, è nettamente tracciato dal concetto di “entitlement“. Chiunque può parlare di tutto, è lapalissiano; ma in una società dove ognuno può esprimere la propria opinione, forse il vero valore intellettuale sta in chi si scopre capace di ascoltare le persone alle quali è diretto questo film.

Aka, le donne: da quelle “piccole” di Louisa May Alcott a quelle “dolcemente complicate” di Fiorella Mannoia, giusto per farci capire dai maschietti alfa. Quelle dell’oggettivazione e sessualizzazione del corpo, del divario retributivo di genere, della “predisposizione” alle cure parentali e domestiche e della violenza sistemica perpetrata a loro spese su più livelli e in quasi ogni contesto.

Eccetera eccetera. Sì, proprio loro.

Si è detto di Barbie che il film si perde in una rappresentazione iniqua del genere maschile, in un femminismo macchiettistico e in un’unica, colossale marchetta all’azienda che ne ha finanziato la produzione. Come se il capovolgimento del rapporto tra i generi non fosse specchio di una società, la nostra, dove la percezione di questo fenomeno la si può toccare ogni giorno parlando con le giuste persone (sempre le donne, btw). Come se la lotta per la parità dei diritti si limitasse all’ottenimento di un successo al botteghino per un film che è in tutto e per tutto femmina e lo sbandiera orgoglioso. Come se il fatto di essere una critica interna al sistema capitalistico e consumista ne squalificasse a priori la necessità e l’urgenza.

Cosa non si è detto, forse, di Barbie, è che Margot Robbie e Greta Gerwig hanno continuato la naturale evoluzione della bambola di Ruth Handler, quella chiamata col nome della figlia e realizzata sognando un mondo in cui una bambina potesse sognare di essere altro da una madre. Che sarà anche il lavoro più bello del mondo, sicuro, ma non può mai e non deve essere l’unica opzione.

E se serve un film a ricordarci di una rivoluzione commercialmente iniziata nella seconda metà dello scorso secolo, ben venga.

Perché è da allora che Barbie è un’icona femminista, nonostante le criticità legate ai canoni di bellezza, alla rappresentazione di corpi non conformi e al discorso body-positive che cerca di distruggere certi stereotipi. E se la denuncia della bambola prima aveva dei toni sommessi e si fermava allo scaffale del supermercato nel reparto “giocattoli per bambine”, ora quella denuncia alza i toni ed entra di prepotenza in tutte le sale cinematografiche, potenziata da una regia che intelligentemente sceglie di non essere sottile.

Perchè il mondo in cui viviamo ha bisogno del didascalismo, in un prodotto che vuole trattare un discorso di genere per le masse (di idioti, ndr). E allora vale la pena ritirare fuori dalla sua scatola infiocchettata una vecchia icona del femminismo, anche quando la sua gloria immacolata è passata da tempo, e farle gridare le fottutissime basi affinché arrivino all’uomo medio.

Così, con la denuncia che si fà finalmente pop, la protesta diventa rivoluzione, e la nostra Barbie, da sempre attenta alle mode, decide di cambiare i propri colori per adattarsi alle nuove stagioni: dal “Rosa Bubble” suo originario marchio di fabbrica e passando per il “Millennial Pink”, sdoganato e democratizzato, fino ad abbracciare un nuovo tono socialmente impegnato, una nuova tinta politica come non mai.

Questo articolo è frutto dell'iniziativa Crowdsourcing sovversivo di Gameromancer. Che è 'sta cosa?